「自分に向いている仕事がわからない」「やりたい仕事が特に思い浮かばない」このような悩みを抱える人は少なくありません。

本記事では、フリーターや学生、社会人など、立場や年代ごとに異なる「何の仕事がしたいかわからない」という悩みを整理しながら、その原因や対処法をわかりやすく解説します。

自分に合う仕事を見つけるためのワークや考え方、年齢ごとの仕事の探し方、注意すべきNG行動まで見ていきます。

「向いている仕事が見つからないまま働き続けていいのか」と不安を感じている方にとって、今後のキャリアを見直すきっかけとなる内容です。

この記事で紹介している転職エージェントは編集部がピックアップし、転職情報については山田様にご監修いただいております。

沖縄県庁職員として18年間奉職後、コロナ禍を機に人生を見つめ直し、キャリアチェンジ。「『お金と仕事』に関する支援を通して、社会の『適材適所』を達成する」ことを理念とし、2022年7月に「KYお金と仕事の相談所」を立ち上げ、所長に就任。

子ども~子育て世代の支援を中心に、セミナー、相談、執筆と、幅広く活動を行っている。各種のセミナー・個別指導の受講者は、のべ3300名を超えた。

資格

- 国家資格キャリアコンサルタント(番号:22004871)

- CDA(番号:155704)

- ファイナンシャル・プランナー技能士2級

- AFP

【状況別】「何の仕事がしたいかわからない」と悩む人によくあるケース

情報が多すぎる現代において、「何の仕事がしたいかわからない」と悩むのは、あなただけではありません。選択肢が多い今の時代、自分に合う仕事をすぐに見つけることは簡単ではないからです。

まずは、そんなモヤモヤを少しずつ整理していくために、状況・年代別でやりたい仕事がわからない人によくあるケースを紹介します。

フリーター・無職のまま将来が不安になったとき

フリーターや無職のままでいると、「このままでいいのか」と不安が募るのは自然なことです。働いていない時間が長くなるほど、周囲とのギャップを意識し、焦りを感じる場面も増えてくるでしょう。

しかし、キャリアを進めていくのに遅すぎるということはありません。重要なのは、“これから”にどう意志を持って向き合うかです。

“これから”の人生に向き合わず、焦って仕事を決めたとしても、やりがいや仕事を続けたいという気持ちが持てず、また振り出しに戻ることになりかねません。

だからこそ、自分の強みや価値観、働き方の軸を丁寧に見直すことが重要となります。現状を冷静に捉え、確かな判断力を持って次のステージを選ぶことが、ブレないキャリア形成へとつながっていきます。

就活中の大学生・高校生で希望の仕事が決められないとき

将来の仕事を決めるはずの就活で、逆に「自分が何をしたいのか分からなくなってきた」と感じる学生は少なくありません。

高校生や大学生のうちは、社会で働いた経験がほとんどないため、業種や職種の違いが実感できず、どれを選んでもピンとこないのは当然です。

大学生の就活アンケートでも、約3割の就活生が「志望企業は決められていない」と回答しています※。このことから、不安や迷いを抱えながら就活を進める姿が浮かび上がっています。

※参考:ONE CAREER「【2026年卒 就活実態調査】約7割の学生が志望業界・職種を2〜3つに絞り込むも、固まりだすのは年明け以降」

こうしたときに大切なのは「とりあえず」で進路を決めるのではなく、自分にとっての「納得できる選択」を見つける姿勢です。

どんな働き方に興味があるのか、どんな価値観に共感できるのか、まずは自己分析を深めるととともに、今まで興味を持っていなかった業界の研究を始めてみるなど、視野を広げて選択肢を増やしていきましょう。

20代で転職を考えるが、やりたい仕事が見つからないとき

転職を考え始めた20代がつまずきやすいのは、「今の仕事がしっくりこない」と感じながらも次に進みたい方向がはっきり見えていないときです。

社会に出て数年、ある程度の業務経験を積んだことで見えてきた現実と、自分の理想や関心と、今現在取り組んでいる仕事・将来像のズレに気づき始める時期でもあります。

これまでの経験の中に、自分が「自然に力を発揮できた瞬間」や「もっと深めてみたい」と思えたことはなかったかなど、一度立ち止まって棚卸しをすることで、ぼんやりしていた選択肢が少しずつ見えてくるでしょう。

安易に転職活動を始めるのではなく、現在所属している会社の中で自分がもっと納得して活躍できる場所はないかも考えてみましょう。

30代・40代で「今の仕事に疲れた」と感じ始めたとき

キャリアの折り返しに差しかかる30代・40代で、「今の仕事にもう前ほどのやりがいを感じない」「なんとなく疲れが抜けない」と思い始めたら、それは働き方を見直すサインかもしれません。

責任あるポジションを任され、実績も積んできたはずなのに、心が追いつかなくなることは決して珍しくありません。むしろ、長く仕事を続けてきた人ほど、その違和感に気づきやすくなります。

だからこそ大切なのは、「この先、自分は何を大切にして働いていきたいのか」を改めて問い直すことです。慣れた仕事を続けるのではなく、これまで積み上げてきた経験を武器にして次へ進んでいきましょう。

「最近、なんだか仕事に気が乗らない」「頑張らなきゃと思っても体が動かない」このように感じていませんか?一時的な気分の波かもしれませんが、もしかしたら、もっと深い理由が隠れているかもしれません。この記事では、仕事にやる気が出ない原[…]

なぜ「何の仕事が向いているのか」がわからない?4つの主な原因

「何の仕事が向いているのかわからない」と感じるのには、いくつか共通する原因があります。

ここでは、多くの人がつまずきやすい4つの要因に絞って整理します。まずは、自分がどれに当てはまるかを知ることで、次の行動が見えてくるはずです。

- 自分に自信がない・自己肯定感が低い

- やりたいことが多すぎて選べない

- 周囲の期待や世間体を気にしている

- 「仕事=やりたいこと」と結びついていない

原因1:自分に自信がない・自己肯定感が低い

「自分に自信がない」と感じていると、そもそも自分に何ができるのか、何が向いているのかを冷静に考えることが難しくなります。

過去にうまくいかなかった経験や、人と比べて劣っていると感じる出来事が積み重なることで「どうせ自分には無理だ」と思い込み、選択肢を狭めてしまうケースも多く見られます。

特に就職や転職といった場面では、自信のなさが「挑戦する前にあきらめる」行動につながりやすく、結果として「やりたい仕事」が見つからない状態が続くこともあります。

まずは、得意・不得意の前に「これまでに続けてきたこと」や「他人から感謝されたこと」に目を向けることが、自己理解を深める第一歩になります。

原因2:やりたいことが多すぎて選べない

選択肢が多すぎると何を選べばいいのか迷ってしまい、何の仕事がしたいのかわからなくなってしまう原因となります。

「興味のあることがいくつもあって、一つに絞れない」「どれも中途半端になりそうで怖い」といった悩みを抱えている人も少なくありません。

複数の選択肢があること自体は悪いことではありませんが、すべてを完璧にこなそうとすると、逆に一歩も踏み出せなくなってしまいます。

こうしたときは、すべてを今すぐ決めようとするのではなく、「まず一つやってみる」「似た方向の仕事を仮で選んでみる」といった考え方が効果的。行動の中でわかってくることも多く、やりたいことが整理されてくるケースもあります。

“選べない”状態を責めず、「選びながら進む」という視点に切り替えることが、やりたい仕事を見つけるヒントになるはずです。

原因3:周囲の期待や世間体を気にしている

「周りからどう思われるか」を気にしすぎると、本当にやりたいことが見えにくくなってしまいます。

親の期待、友人との比較、社会的なイメージなど、自分の意思よりも“他人の目”が優先されてしまうと「自分が何をしたいのか」がわからなくなるのは自然なことです。

その結果、自分の興味や価値観から遠ざかった仕事を選び、「本当は違う会社がよかったのかも」と悩み続ける人もいます。

大切なのは、「誰かの期待」ではなく「自分の納得」を優先することです。人の目を気にするあまり、自分の気持ちを置き去りにしていないか立ち止まって考えてみることで、何の仕事がしたいのかが少しずつわかってくるでしょう。

原因4:「仕事=やりたいこと」と結びついていない

「やりたいこと=仕事にならない」と感じていると、仕事選びの選択肢を狭めてしまいます。

その結果、「何の仕事が向いているのか」「やりたい仕事が見つからない」と悩んで、転職したいと思っていても希望の転職先をイメージしにくくなるのです。

もちろん、すべての趣味や理想が仕事になるとは限りません。ですが、「これなら続けられそう」「やっていて苦じゃない」という感覚は、職種を選ぶヒントになります。

まずは「好きなことは仕事にできない」という考え方を手放し、好きなことを含めて「自分に合った働き方」を探すことから始めてみましょう。自分の価値観に合った仕事を軸に探せば、転職先を見つけやすくなります。

向いている仕事・やりたい仕事を見つけるための5つのステップ

「何の仕事が向いているのか分からない」と感じるときは、いきなり答えを出そうとするよりも、順を追って整理することが大切です。

ここでは、自分に合った仕事を見つけるための5つのステップを紹介します。

- 好き・嫌い・希望条件を整理する3つのワーク

- 診断ツールを試してみる

- モチベーショングラフで「やる気の源泉」を知る

- 他人からの意見を活用する

- 気になる仕事を試しに体験してみる

1:好き・嫌い・希望条件を整理する3つのワーク

自分に合う仕事を見つける第一歩は、「自分を知ること」。そのためには、“好き・嫌い・得意”を整理するワークに取り組むのが効果的です。

おすすめの方法は、次の3つのワークです。

1つ目は「好き・嫌いワーク」

A4の紙を用意し、左に「好きなこと」、右に「嫌いなこと」を書き出す

ポイントは、仕事に限らず、日常の中で感じたことも含めて書くこと。たとえば「人と話すのが好き」「細かい作業が嫌い」など、自分の素直な感覚を大切にします。

2つ目は「得意なこと棚卸しワーク」

「自分がうまくできること」や「人からよく褒められること」を思い出してリストにする

ここでは、「それって仕事になるの?」と疑わずに書いてOK。「段取りを組むのが得意」「友達の相談にのるのがうまい」など、小さなことでも構いません。

3つ目は「仕事選びのワーク」

仕事に求める希望条件を書き出して、選択軸を明確にしていく

「残業時間は?」「希望の給料は?」「安定かスキルアップのどっちが重要?」「相性のいい人は?」などを考えることで、どんな仕事をしたいのか・どんな会社で働きたいのかが見えてきます。

この3つのワークを通して、自分の感覚や特性を“言葉にして見える化”することで、選ぶべき方向が少しずつ見えてきます。

頭の中だけで悩んでいても、答えはぼやけたままです。まずは手を動かして、自分は自分の仕事や職場に何を求めているのか、明確にしていきましょう。

2:診断ツールを試してみる

何の仕事がしたいのかわからない時は、適職診断ツールを使ってみるのも効果的です。

無料で利用できる適職診断ツールがこちら。

厚生労働省 自己診断ツール

https://shigoto.mhlw.go.jp/User/Search/Top

求人ボックス 適職診断

https://xn--pckua2a7gp15o89zb.com/%E8%BB%A2%E8%81%B7/%E9%81%A9%E8%81%B7%E8%A8%BA%E6%96%AD/

リクナビNEXT 適職診断

https://next.rikunabi.com/suitable_job_start/

自分の興味や性格を分析してくれるこれらのツールは数分で答えられる簡単な質問形式が多く、無料で気軽に試せます。

もちろん診断結果がすべてではありませんが、「自分にこんな面があったのか」と気づけるきっかけになることもあります。

特に、自分の考えだけで迷路にはまっているときには、外からの言葉や数値でヒントを得ることが大切。選択肢を広げる入り口として、まずは一度試してみてください。

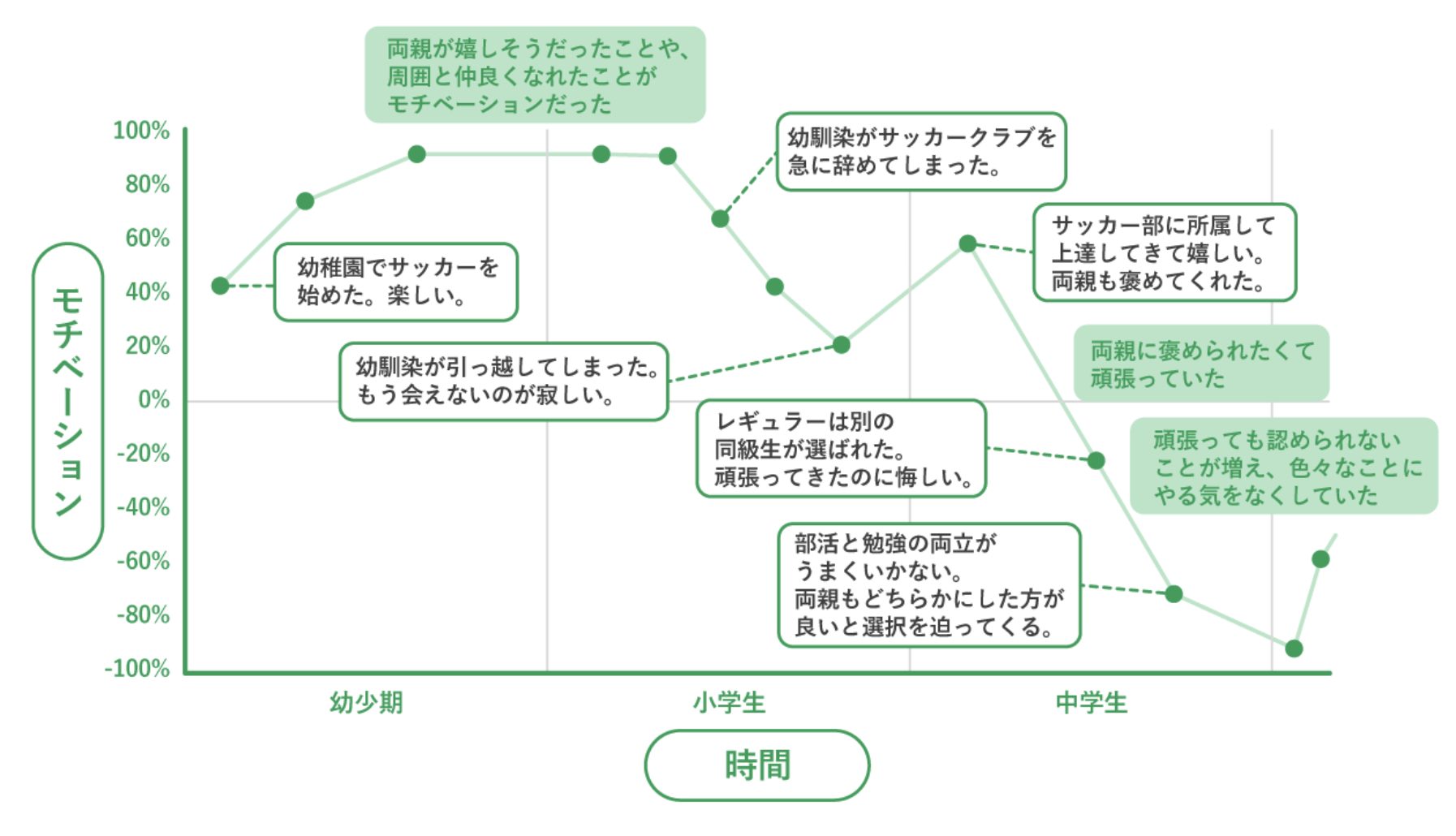

3:モチベーショングラフで「やる気の源泉」を知る

自分の人生を時間軸に沿って、モチベーションの波を見える化すると、自分が何に心を動かされていたのかがはっきりしてきます。

モチベーショングラフとは、自分の人生を振り返り、やる気が高かった時期・低かった時期を線でつないでいくワークです。

モチベーショングラフの作成例

※出典:キャリアパーク!就職エージェント「テンプレ・見本付き! モチベーショングラフの書き方&活用法を解説」

※出典:キャリアパーク!就職エージェント「テンプレ・見本付き! モチベーショングラフの書き方&活用法を解説」

小学校から現在までを時系列で並べ、嬉しかったことや落ち込んだ出来事、そのときの感情や行動を書き添えていきましょう。「文化祭でリーダーを任された」「バイトでお客さんに褒められた」など、どんなに小さなことでも構いません。

グラフを描き終えると、人と協力したときにやる気が出ていたのか、一人で黙々と集中しているときが楽しかったのかなど、共通点が見えてきます。

「なんとなく頑張れた時期」には理由があります。感情の動きに目を向ければ、自分の原動力がどこにあるのかがわかり、仕事選びの軸が見えてきます。

4:他人からの意見を活用する

自分では当たり前すぎて気づけない「強み」こそ、他人に聞いて初めて気づくこともあります。

家族や友人、同僚などに「私の長所ってどこだと思う?」「どんなときに活き活きしてるように見える?」と聞いてみてください。意外な答えが返ってくるかもしれませんが、その“意外さ”こそがあなたの魅力のひとつです。

たとえば、「頼りにしてる」「つい相談しちゃう」「何でも楽しそうにやってるね」といった言葉には、仕事の適性や働き方のヒントが詰まっています。

「自分では大したことないと思っていたけど、それって価値があるんだ」と思える経験が、仕事選びの背中を押してくれます。

ひとりで悩む前に、まわりに相談してみるだけで、仕事選びの軸が少しずつ見えてくるはずです。

5:気になる仕事を試しに体験してみる

頭の中で考えるより、実際にやってみるほうが「向き・不向き」はずっとわかりやすいです。

気になる仕事があるなら、まずは少しだけ試してみましょう。

最近では、1日だけのアルバイトサービスや副業マッチングサービスなどを通じて、短期間だけ働けるサービスが増えてきました。「この仕事、面白そうかも」と感じたら、調べて終わりにせず実際に体験してみることが大切です。

たとえば、下記のような小さな一歩からでも、得られる気づきは大きいです。

- プログラミングに興味があるなら、無料のオンライン講座で基礎を学んでみる

- ライターに興味があるなら、noteやブログで記事を書いて反応を見てみる

- 接客が気になるなら、単発バイトをしてみる

やってみて「楽しい」と思えたら、それはあなたにとっての大事なサイン。逆に「思ったより違った」と感じたなら、それもまた大きな前進です。

「自己分析」には様々な手法やツールがあり、迷ってしまうかもしれません。そんなときは原点に戻って、「親しい昔の知り合いや家族に、昔の自分について聞いてみる」ことを私はおすすめしています。時には厳しい意見や思い出したくない過去に出くわすこともあるでしょう。しかしそのような率直な意見の中に、「自分の気づかなかった自分の一面」が秘められていることが多いのです。

【年齢別】20代・30代・40代ごとの仕事の探し方

20代:未経験分野への挑戦やキャリアの土台作りを意識

20代は未経験の仕事に挑戦しやすく、自分のキャリアをつくるスタート地点に立てる貴重な時期です。

新卒や第二新卒、社会人経験が浅いうちは、経験よりも「ポテンシャル」や「伸びしろ」で評価されることが多く、異業種や異職種へのチャレンジがしやすい傾向にあります。

特に20代向けの転職支援サービスでは、未経験歓迎の求人や育成前提のポジションも豊富です。

この時期に大切なのは、「最初から正解を選ぼう」と気負いすぎないこと。やってみないとわからないことも多く、失敗や遠回りも大事な経験になります。

「将来どうなりたいか」ではなく、「今、何に興味があるか」「どんな働き方に惹かれるか」から逆算して、今取り組みたい仕事を見つけ出していきましょう。

もちろん、自分の将来像が明確なのであれば、その理想像に自分を近づけられるようなキャリアを積める仕事を選んでいってください。

今回は、20代におすすめの転職サイトを紹介。おすすめ転職サイトを求人数・特徴・年収アップ実績などで一覧比較しているので、あなたの転職希望にマッチする転職サイトを見つけやすいと思います。また、20代前半・後半や男女別、未経験な[…]

30代:「やりたい」と「できる」のバランスが重要

30代の仕事探しでは、「やりたいこと」と「できること」の両方を見つめ直し、現実とのバランスをとることが大切です。

まずは、自分がこれまでどんな仕事で力を発揮してきのたか、周囲からどう評価されてきたかを整理しながら、「自分ができること」を明確にしていきましょう。

そのうえで、「本当はどんな仕事をしてみたいのか」「どんな環境なら意欲が湧くのか」も丁寧に言語化していくと仕事選びに軸が生まれます。

30代は、キャリアを次の段階へ進めるための転機の節目でもあります。「やりたい」と「できる」の両方を明確にできれば、納得感のあるキャリア形成にも繋がるはずです。

30代からの転職においては、「あなたのこれからのポテンシャル」というよりも「あなたのこれまでの実績」をよく見られるようになります。自分がこれまでの仕事で成し遂げてきたことを、小さなことでも思い出し、リスト化してみましょう。

今回は、30代向け転職サイトのおすすめランキングを紹介。転職サイトごとに求人数・特徴・年収アップ実績を比較して紹介しています。「30代からの転職は厳しい」という世間体から、転職を迷っている方は多いのではないでしょうか。リクルート[…]

40代:「これからの働き方」と向き合う自己定義のタイミング

40代の仕事探しでは、「これからの自分はどう働いていきたいのか」という問いに正面から向き合う必要があります。

これまで積み上げてきた経験やスキルは確かな武器ですが、それだけでこの先の10年・20年を乗り切れるとは限りません。

体力、家庭環境、社会の変化など、いろんな要素が絡み合うこの年齢は、キャリアだけでなく「生き方」そのものを見つめ直すタイミングでもあります。

たとえば、これまではがむしゃらに働いてきた人が「もっと自分の時間を大事にしたい」と感じることもあるでしょうし、逆に「まだまだ挑戦したい」と再スタートを切る人もいます。

どちらが正しいというわけではなく、大事なのは“これからの自分の働き方・生き方”を再認識することです。

仕事の選び方も、「何ができるか」だけでなく、「どう働きたいか」「どんな時間を過ごしたいか」という視点が加わると無理のない選択ができるようになります。

40代は過去のキャリアに縛られるのではなく、それらを土台にしながら自分らしい働き方を見つけていきましょう。

40代ともなると、多くの方が自分のキャリアに停滞や行き詰まりを感じる「キャリア・プラトー」という状態に陥ります。このような状態から急に転職活動を行い始める方もいるのですが、準備が不十分では後悔が残ります。急に動き出すのではなく、まず一度落ち着いて立ち止まり、自分のこれまでの人生とこれからの展望を見直していくことから始めましょう。

今回は、40代の転職におすすめの転職サイトを紹介。編集部がイチオシする、“まずは登録しておきたい”40代向け転職サイトランキングBEST3も紹介しています。ページ後半では、40代の転職事情や平均年収についても解説。実際、40代からの[…]

何の仕事がしたいかわからない時に注意すべきNG行動

「何をしたいか分からない」と感じているときほど、焦って動くのは危険です。

ここでは、冷静な判断を妨げる“やりがちだけど避けたい行動”を紹介します。

- やりたい仕事が曖昧なまま仕事を辞める

- 適職診断結果を鵜呑みにしてしまう

- 世間体や他人からの評価を仕事選びの基準にする

やりたい仕事が曖昧なまま仕事を辞める

仕事を辞める前に「自分は何がしたいのか?」がはっきりしていない状態は、次の一歩を踏み出すうえで大きなリスクになります。

焦りやモヤモヤを抱えたまま退職してしまうと、周囲のアドバイスや求人情報に振り回され、自分に合わない道を選んでしまう可能性があります。

特に、貯蓄が乏しい状態で退職をしてしまうと、収入が途切れることで「早く決めなきゃ」という焦燥感に追われ、冷静な判断が難しくなります。

実際、厚生労働省によると再就職までに「1か月以上3か月未満」かかる人が最も多く、正社員・非正社員を問わず全体の2〜3割にのぼると報告されています。

※出典元:厚生労働省「再就職の状況」

退職後すぐに新しい仕事が見つかるとは限らず、空白期間が長引けば経済的にも精神的にも不安が募っていきます。

「今の仕事は違うかもしれない」と感じていても、やりたいことが曖昧なうちは、あえて一度立ち止まり、自分の考えを整理する時間を持つほうが後悔のない選択につながるでしょう。

「仕事に対して不満があるけど、これは辞めどき?」と迷っている方のために、仕事の辞めどきがわかるサインについて解説。社内環境や待遇面はもちろん、体調面も仕事を辞めるかどうかを判断する基準となります。記事の後半では、「仕事を辞める前に確[…]

在職中に転職エージェントに相談して、強みや向いている仕事を発見してもらう

在職中に転職エージェントへ相談するのも方法の一つ。転職のプロであるエージェントにキャリアカウンセリングをしてもらうことで、自分では気づけなかった強みや向いている仕事を客観的に知ることができます。

転職エージェントは過去の経歴や得意分野をもとに選択肢を具体的に提示してくれるため、「何を基準に考えればいいのか」がクリアになるのも大きなメリットです。

また、退職してから動き出すよりも、収入が安定している在職中のほうが精神的にも余裕を持って判断できます。自分一人で抱え込まず、プロの力を借りながら「納得のいく選択肢」を探ってみてください。

転職エージェントに登録したからといって、必ずしも転職しないといけないわけではありません。「今は転職すべきではない」と判断したら、断っても大丈夫です。

しかも、完全無料で相談や求人提案を受けられるので、利用して損はないです。

適職診断結果を鵜呑みにしてしまう

適職診断ツールは、あくまで「自分を知るヒント」にすぎません。

向いている職業や性格タイプなどが明確に示されると、つい「これが正解なんだ」と思い込みたくなりますが、それは危険です。実際の診断結果は回答時の気分や状況によってもブレやすく、受けるたびに違うタイプが出ることも珍しくありません。

たとえば同じ人が別日に診断すると、まったく違う職業タイプが出ることも。それなのに「診断で○○が向いているって出たから」とすべてを決めてしまうと、自分の可能性を狭めることにもつながります。

診断ツールは、自分の考えや経験とすり合わせながら「参考にする」くらいに活用するのがちょうどよく、自分の中で「なぜそう思うのか?」を立ち止まって考える姿勢が、納得のいくキャリア選びには欠かせません。

世間体や他人からの評価を仕事選びの基準にする

「この仕事なら親も安心するかな」「人からちゃんとしてると思われそう」というふうに、世間体や他人からの評価を優先して仕事を選ぶと、あとから後悔するケースが少なくありません。

自分の気持ちを置き去りにして周囲の期待に応える働き方は、たとえ最初はうまくいっても時間が経つほどモヤモヤが積もっていきます。

どんなに安定してそうでも、どんなにかっこよく見えても、自分が納得できていない仕事は長く続けるほど心がすり減ってしまうもの。キャリア選びの軸は、「人にどう見られるか」ではなく「自分がどう感じるか」が大切です。

他人からの評価ではなく自分軸を基準にしたとき、やりたい仕事に出会える可能性がグッと高まるでしょう。

「小さい頃から、『将来は〇〇になるんだよ』と刷り込まれて育った。」という経験があり、実際にその仕事に就いたが、40~50代になって精神的に不安定になってしまったという人を、私は多く見てきました。「(親なども含む)他人が求める私」と「自分がなりたい私」が大きくズレていることは珍しくありません。自分のキャリアに不安を感じたときは、まず自分が「他人の求める自分」の影響下にないか、これまでの人生を振り返ってみてください。

この記事では、おすすめの転職サイトや、年齢・職種・目的別のおすすめ転職サイトまで詳しく解説します。転職サイトは、自分で求人を探せる自由度が高く、登録すればスカウトやオファーが届くなど、チャンスを広げやすいのが特徴です。一方で[…]

【Q&A】何の仕事がしたいかわからない時のよくある悩み

Q1:30代や40代からでも「やりたい仕事」は見つかりますか?

むしろこの年代は、これまでの仕事を通じて「得意なこと」「苦手なこと」「何にやりがいを感じるか」がある程度見えてきているため、自分に合う仕事を見つけやすい時期でもあります。

「もう遅い」と感じるかもしれませんが、キャリアを見直すからこそ新しい道が開けるのもこの年代の強みです。

Q2:そもそも「やりたい仕事」は見つけないとダメですか?

「なんとなくこの仕事を始めたけど、続けるうちに面白さがわかってきた」と感じる人も少なくありません。

つまり、“今この瞬間に明確な答えが出ていない”ことは、決して不安材料ではないです。

焦って理想をつくろうとするよりも、まずは「これは違うかも」「なんとなく合わない」などの感覚に正直になりながら、小さな経験を重ねていくことが大切です。

Q3:好きなことを仕事にした方がいい?

好きなことを仕事にすると、収入や納期といった現実とのギャップに苦しむケースがあります。

大切なのは、「どんな働き方が自分に合っているか」「どんなときに自分は納得感を得られるか」という軸を見つけること。まずは、「今の自分が無理なく向き合える仕事」から始めてもキャリアは十分に育っていきます。

とはいえ、好きなことを仕事にすれば向上心も生まれやすいので、スキルアップやキャリアアップにも繋がりやすいです。

どんな仕事が向いているかわからず迷っている方は、好きなことや分野から仕事を探してみるのも一つの手段です。

「転職したいけれど、特別なスキルや資格がない自分にできる仕事はあるのだろうか」と感じて、なかなか一歩を踏み出せない方は少なくありません。しかし実際には、未経験者でも積極的に採用する企業や、未経験の状態から経験を積んで成長できる職場は[…]

まとめ

「何の仕事がしたいかわからない」という気持ちは、誰にでも起こりうる自然な悩みです。

無理に答えを出そうと焦るのではなく、自分の過去や価値観に向き合いながら少しずつヒントを集めていくことが大切。診断ツールやモチベーショングラフ、他人からの意見などを活用することで、自分では気づかなかった可能性が見えてくることもあります。

また、年齢によってキャリアの考え方や優先すべきことも変わってきます。20代は挑戦、30代はバランス、40代は働き方の再定義といった視点を持ちながら、自分らしい道を探っていきましょう。

とはいえ、一人で考え続けても答えが出ないこともあります。そんなときは、転職エージェントに一度相談して、これまでの経験やスキルを一緒に棚卸ししてもらいながら、「自分に向いている仕事」について話してみるのが近道になるはずです。

転職UPPP編集部は、IT・Web業界に精通した起業家、マーケティングのプロフェッショナル、そして豊富な転職経験を持つライター・ディレクターが集結した専門チームです。起業や独立、法人営業、Webマーケティング、メディア運営など、それぞれのキャリアで培った知見を活かし、転職市場の動向を分析しながら、実体験に基づいた信頼性の高い情報を発信しています。転職の成功と失敗をリアルに経験したメンバーが、読者にとって本当に役立つコンテンツを提供します。

運営会社情報

- 運営会社:UPPGO株式会社

- 所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田7-20-9 KDX西五反田ビル5F

- 有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-313755

- プライバシーマーク登録番号:第21004733(03)号

- お問い合わせ:contact@tenshoku-uppp.com